еј•еӯҗ

иҮӘ1992е№ҙдҝЎйҳідёҫеҠһйҰ–еұҠиҢ¶еҸ¶иҠӮиҮід»ҠпјҢе·ІеҺҶеҚҒд№қеұҠпјҢдёәдҝЎйҳіиөўеҫ—дәҶвҖңиҢ¶йғҪвҖқзҡ„зҫҺиӘүгҖӮд»Һ第еҚҒдёғеұҠиө·пјҢжӣҙеҗҚдёәвҖңиҢ¶ж–ҮеҢ–иҠӮвҖқпјҢ第еҚҒе…«еұҠиө·пјҢжӣҙеҗҚдёәвҖңеӣҪйҷ…иҢ¶ж–ҮеҢ–иҠӮвҖқпјҢиҝҷдёҖеҗҚз§°зҡ„еҸҳеҢ–пјҢеҸҚжҳ дәҶдҝЎйҳіжҜҸе№ҙдёҖеәҰзҡ„зӣӣеӨ§иҠӮдәӢпјҢз”ұеҚ•зәҜзҡ„вҖңиҢ¶иҠӮжҗӯеҸ°пјҢз»Ҹиҙёе”ұжҲҸвҖқзҡ„иҙёжҳ“жҙ»еҠЁпјҢиҪ¬еҸҳдёәиһҚе…Ҙж–ҮеҢ–е…ғзҙ зҡ„й«ҳе“ҒиҙЁгҖҒеӨҡе…ғеҢ–зҡ„иҠӮеәҶжҙ»еҠЁпјҢзү№еҲ«жҳҜ2010е№ҙеңЁвҖңиҢ¶ж–ҮеҢ–иҠӮвҖқжңҹй—ҙжҲҗеҠҹдёҫеҠһвҖңиҢ¶дёҺдё–з•ҢвҖқйёЎе…¬еұұеӣҪйҷ…иҢ¶ж–ҮеҢ–й«ҳеі°и®әеқӣпјҢдёҺдјҡ35дёӘеӣҪ家зҡ„иҢ¶еҸ¶з»„з»ҮеңЁйҒҝжҡ‘иғңең°йёЎе…¬еұұзӯҫзҪІдәҶвҖңйёЎе…¬еұұе®ЈиЁҖвҖқпјҢдҪҝеҫ—дҝЎйҳіиҢ¶ж–ҮеҢ–иҠӮд»ҺжӯӨиҙҙдёҠдәҶвҖңеӣҪйҷ…вҖқж ҮзӯҫпјҢжҲҗдёә2010жңҖе…·еӣҪйҷ…еҪұе“ҚеҠӣиҠӮеәҶжҙ»еҠЁгҖӮ

дҝЎйҳіпјҢеӣ дёәжңүдәҶйёЎе…¬еұұпјҢдҫҝжӢҘжңүдәҶйҖҡеҫҖдё–з•Ңзҡ„зғ«йҮ‘еҗҚзүҮпјӣдҝЎйҳіпјҢеҗҢж ·еӣ дёәжңүдәҶйёЎе…¬еұұпјҢд»ҺжӯӨеҘ е®ҡдәҶвҖңиҢ¶йғҪвҖқзҡ„еҺҶеҸІж №еҹәгҖӮ

иҷҪ然пјҢдҝЎйҳіж—©еңЁ1987е№ҙеңЁеӣәе§ӢзҷҪзӢ®еӯҗең°жҲҳеӣҪеҸӨеў“14еҸ·еў“еҸ‘жҺҳзҡ„ж–Үзү©дёӯжңүиҢ¶пјҢдҪҶжҜ•з«ҹжІЎжңүе®һзү©йҒ—еӯҳпјҢзӣёеҜ№дәҺдә‘еҚ—жҷ®жҙұиҢ¶гҖҒзҰҸе»әеӨ§зәўиўҚзӯүдёӯеӣҪеҗҚиҢ¶пјҢжҖ»жҳҜзјәд№ҸдҪңдёәвҖңиҢ¶йғҪвҖқеә”жңүзҡ„еә•ж°”гҖӮ然иҖҢпјҢиҝҷдёҖеҲҮеӣ дёәйёЎе…¬еұұеҸӨиҢ¶ж ‘зҡ„еҸ‘зҺ°иҖҢж”№еҸҳгҖӮйӮЈд№ҲпјҢйёЎе…¬еұұеҸӨиҢ¶ж ‘еҸҲжҳҜеҰӮдҪ•еҸ‘зҺ°зҡ„е‘ўпјҹ

еҸ‘зҺ°

2006е№ҙ5жңҲпјҢдҝЎйҳіз”өи§ҶеҸ°еҲ¶дҪңдәҶйёЎе…¬еұұжҸӯз§ҳзі»еҲ—иҠӮзӣ®д№ӢдёҖзҡ„гҖҠйҷҶзҫҪдёҺйёЎе…¬еұұеӨ§гҖҒдёӯгҖҒе°ҸиҢ¶жІҹгҖӢгҖӮеҗҢе№ҙ7жңҲпјҢеӨ§жІіжҠҘйҰ–ж¬ЎеҲҠеҸ‘дәҶвҖңеҚғе№ҙеҸӨиҢ¶ж ‘жғҠзҺ°йёЎе…¬еұұвҖқзҡ„жҠҘйҒ“гҖӮиҝҷдјјд№Һ并жңӘеј•иө·дҝЎйҳіеёӮжңүе…іж–№йқўзҡ„жіЁж„ҸгҖӮ

2009е№ҙ4жңҲ27ж—ҘпјҢдҝЎйҳіеёӮж–Үзү©еұҖеҜ№еӨ§иҢ¶жІҹеҸӨиҢ¶ж ‘иө„жәҗиҝӣиЎҢж–Үзү©жҷ®жҹҘпјҢеңЁеӨ§ж»ҙж°ҙзҖ‘еёғйҷ„иҝ‘жӮ¬еҙ–иҫ№пјҢжүҫеҲ°дәҶдҝЎйҳіиҝ„д»ҠжңҖеӨ§ж ӘеҸӨиҢ¶ж ‘пјҢ并д»ҘвҖңйёЎе…¬еұұеҸ‘зҺ°еҸӨиҢ¶зҺӢвҖқдёәйўҳеңЁ5жңҲ1ж—ҘгҖҠдҝЎйҳіж—ҘжҠҘгҖӢеҲҠзҷ»ж¶ҲжҒҜпјҢеј•иө·дәҶжІіеҚ—еҶңдёҡеӨ§еӯҰ专家зҡ„е…іжіЁпјҢеӨҡж¬ЎдёҺеёӮж–Үзү©еұҖиҒ”зі»иҜўй—®жҲ–иөҙйёЎе…¬еұұе®һең°жҹҘзңӢгҖӮ

дәӢе®һдёҠпјҢ2006е№ҙ并йқһжңҖж—©зҡ„еҸ‘зҺ°ж—¶й—ҙпјҢеӨ§ж»ҙж°ҙйҷ„иҝ‘зҡ„еҸӨиҢ¶ж ‘д№ҹ并йқһжңҖеӨ§ж ӘгҖӮ

2003е№ҙпјҢеңЁеҺҹйёЎе…¬еұұйЈҺжҷҜеҢәз®ЎзҗҶеұҖиҖҒеұҖй•ҝгҖҒйёЎе…¬еұұж–ҮеҸІдё“家е§ңдј й«ҳзҡ„е»әи®®дёӢпјҢйёЎе…¬еұұз®ЎзҗҶеҢәжҲҗз«ӢдәҶд»Ҙе§ңдј й«ҳе’ҢеҺҹйёЎе…¬еұұйЈҺжҷҜеҢәз®ЎзҗҶеұҖй«ҳе·ҘзҺӢйҒ“жҷ®дёәйҰ–зҡ„йЈҺжҷҜиө„жәҗи°ғжҹҘз»„пјҢиҜ·жқҺ家еҜЁй•Үж——жқҶжқ‘иҢ¶еҶңжқҺж ‘жҲҗеҒҡеҗ‘еҜјпјҢдәҺ7жңҲ22ж—Ҙж·ұе…ҘеӨ§иҢ¶жІҹеҜ№гҖҠйҮҚдҝ®дҝЎйҳіеҺҝеҝ—гҖӢжүҖи®°иҪҪзҡ„вҖңе”җе®ӢйҒ—ж ӘвҖқиҝӣиЎҢи°ғжҹҘпјҢеңЁеӨ§иҢ¶жІҹеҚ—ж®өпјҢеҚіж——жқҶзҹіеҚ—500зұігҖҒиғЎж№ҫйқ иҝ‘еӨҮжҲҳе…¬и·ҜиҘҝдҫ§еұұеқЎзәҰ200зұіеӨ„еҸ‘зҺ°дәҶеҸӨиҢ¶ж ‘дёӣпјҢе…¶дёӯжңҖеӨ§ж Әй«ҳ4зұігҖҒ5жқҲпјҢдёәиҗҢз”ҹпјҢж №е‘Ёй•ҝ94cmпјҢзӣҙеҫ„30cmгҖӮжҜ”2009е№ҙжүҖеҸ‘зҺ°зҡ„еҸӨиҢ¶ж ‘жүҖе…¬еёғзҡ„е®һжөӢж•°жҚ®еҚіж №е‘Ёй•ҝ88.8cmпјҢзӣҙеҫ„28.8cmеҲҶеҲ«й•ҝеҮә5.2cmе’Ң1.2cmгҖӮиҖҢдё”пјҢеңЁеҸҜи§ҶиҢғеӣҙ20зұід»ҘеҶ…пјҢеҸ‘зҺ°еҗҢзұ»иҢ¶ж ‘10ж ӘгҖӮдёәжӯӨпјҢе§ңдј й«ҳгҖҒзҺӢйҒ“жҷ®е…ұеҗҢж’°ж–ҮгҖҠеҸӨиҢ¶йңІеіҘеөҳгҖӢ并йҷ„гҖҠе…ідәҺзҘһд»ҷиҢ¶зҡ„иҖғеҜҹи®°е®һгҖӢеҲҠзҷ»еңЁйёЎе…¬еұұз®ЎзҗҶеҢәеҶ…йғЁеҲҠзү©гҖҠйёЎе…¬еұұж–ҮеҸІз ”究гҖӢ2003е№ҙ第дәҢжңҹпјҲжҖ»з¬¬е…ӯжңҹпјүдёҠгҖӮ

еҪ“е№ҙпјҢи°ғжҹҘз»„дёҚд»…йҮҮйӣҶдәҶеҸӨиҢ¶ж ‘ж Үжң¬пјҢиҝҳз»„з»ҮдәҶйғЁеҲҶеҪ“ең°иҢ¶еҶңиҝӣиЎҢеә§и°ҲпјҢеҫ—зҹҘж——жқҶжқ‘еҪ“ж—¶еҸӘжңү70еӨҡдәәзҹҘйҒ“жӯӨиҢ¶зҡ„дә§ең°пјҢеӨ–дәәеҫҲе°‘зҹҘжҷ“пјҢзҘ–иҫҲзӣёдј пјҢжҜҸе№ҙжҳҘеӯЈдәүзӣёйҮҮж‘ҳпјҢе№ІиҢ¶жҖ»дә§йҮҸдёҚиҝҮ10ж–ӨпјҢжҜҸж–Өе”®д»·д»…80е…ғпјҢеӨҡеҚҠиө йҖҒдәІеҸӢиҙөе®ўгҖӮж №жҚ®ж Үжң¬пјҢд»”з»ҶжҹҘеҜ№гҖҠдёӯеӣҪй«ҳзӯүжӨҚзү©еӣҫйүҙгҖӢпјҢеҫ—еҮәдәҶвҖңеұұиҢ¶з§‘жҹғжңЁиҢ¶вҖқзҡ„з»“и®әгҖӮз”ұжӯӨпјҢи°ғжҹҘз»„и®Өе®ҡиҝҷе°ұжҳҜвҖңе”җе®ӢйҒ—ж ӘвҖқдҝЎйҳіеҸӨиҙЎиҢ¶гҖӮдёҚиҝҮпјҢиҝҷдёҖеҸ‘зҺ°е№¶жңӘеј•иө·йёЎе…¬еұұз®ЎзҗҶеҢәзҡ„и¶іеӨҹйҮҚи§ҶпјҢеҠ дёҠгҖҠйёЎе…¬еұұж–ҮеҸІз ”究гҖӢеҚ°ж•°е°‘пјҲд»…100жң¬пјүпјҢеҪұе“ҚжңүйҷҗпјҢд»ҘиҮідәҺй•ҝжңҹеҜӮеҜӮж— й—»гҖӮ2009е№ҙдҝЎйҳіеёӮж–Үзү©еұҖиөҙйёЎе…¬еұұиҝӣиЎҢе…ЁеӣҪ第дёүж¬Ўж–Үзү©жҷ®жҹҘж—¶пјҢж №жҚ®иҢ¶еҶңжҸҗдҫӣзҡ„зәҝзҙўпјҢжүҫеҲ°дәҶеӨ§ж»ҙж°ҙйҷ„иҝ‘зҡ„еҸӨиҢ¶ж ‘пјҢдҫҝи®ӨдёәжҳҜдҝЎйҳіиҝ„д»ҠжңҖеӨ§ж ӘеҸӨиҢ¶ж ‘пјҢзҺ°еңЁзңӢжқҘ并йқһеҰӮжӯӨгҖӮжҳҜеҗҰиҝҳжңүжӣҙеӨ§зҡ„еҸӨиҢ¶ж ‘пјҢдәҰжңӘеҸҜзҹҘгҖӮ

жҸҸиҝ°

ж №жҚ®ж Үжң¬е’ҢгҖҠдёӯеӣҪй«ҳзӯүжӨҚзү©еӣҫйүҙгҖӢпјҢйёЎе…¬еұұеҸӨиҢ¶ж ‘еә”дёәвҖңеұұиҢ¶з§‘жҹғжңЁиҢ¶пјҲEurya Japonica FinunbпјүвҖқгҖӮе…¶дё»иҰҒзү№еҫҒдёәеёёз»ҝзҒҢжңЁеһӢе°Ҹд№”жңЁпјҢжҳҘеӯЈејҖд№ізҷҪиүІе°ҸиҠұпјҢи…Ӣз”ҹз°ҮзҠ¶пјҢжҜҸз°ҮдёүжңөпјҢз§ӢеӯЈз»“е°Ҹеқҡжһң0.3вҖ”0.4cmпјҢеҶ…жңүжҜ”е°Ҹзұіиҝҳе°Ҹзҡ„иҢ¶зұҪ15вҖ”30зІ’пјҢеҪ“е№ҙе«©жһқдёәдёүжЈұеҪўпјҢе«©иҠҪеңЁи°·йӣЁеҗҺйҮҮж‘ҳпјҢзӮ’еҲ¶ж–№жі•зұ»еҗҢдҝЎйҳіжҜӣе°–гҖӮжӯӨиҢ¶еҸҜе…ҘиҚҜпјҢжё…зғӯж¶ҲиӮҝпјҢеӣ е«©жўўдёүжЈұзҠ¶пјҢдј—з§°дёүжЈұеӯҗиҢ¶гҖӮеҸҲеӣ з”ҹй•ҝеңЁж·ұеұұйҷЎеҙ–пјҢдёҚжҳ“ж”Җзҷ»пјҢдё”иғҪжІ»з—…пјҢеҸҲз§°зҘһд»ҷиҢ¶гҖӮиҢ¶еҸ¶жңүиӢ№жһңйҰҷж°”пјҢе–қзқҖжңүз”ңе‘іпјҢжө“иҢ¶еҫ®ж¶©пјҢжңүеӮ¬зң дҪңз”ЁпјҢ并且жү“е—қпјҢиғҪжІ»иғғж°”иғҖгҖҒиғғз—…гҖӮ

йёЎе…¬еұұеҸӨиҢ¶ж ‘еҸ¶еҸҠиҢ¶зұҪ

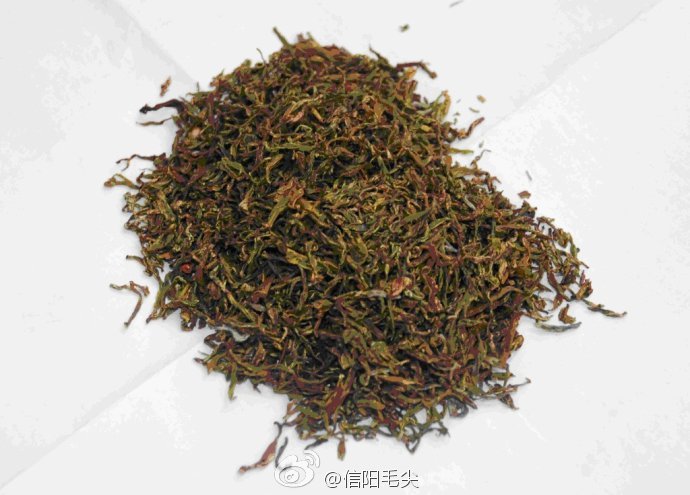

еҪ“ең°иҢ¶еңәзӮ’еҲ¶зҡ„еҸӨиҢ¶

еҸІе®һ

дҝЎйҳіиҢ¶пјҢе§ӢдәҺе‘ЁпјҢе…ҙдәҺе”җпјҢзӣӣдәҺе®ӢгҖӮжё…гҖҠйҮҚдҝ®дҝЎйҳіеҺҝеҝ—гҖӢдёӯпјҢжңүе…ідәҺвҖңжҹіжһ—пјҲ1949е№ҙеүҚжқҺ家еҜЁдёәжҹіжһ—жүҖиҫ–пјҢж•…з§°пјүеӨ§иҢ¶жІҹгҖҒе°ҸиҢ¶жІҹпјҢе°ҡжңүе”җе®ӢйҒ—ж ӘвҖқзҡ„и®°иҪҪгҖӮе”җгҖҠең°зҗҶеҝ—гҖӢи®°иҪҪпјҡвҖңд№үйҳіпјҲдҝЎйҳіеҸӨз§°пјүеңҹиҙЎе“ҒжңүиҢ¶вҖқпјҢиҜҒжҳҺдҝЎйҳіиҢ¶еңЁе”җд»Је°ұиў«еҲ—дёәиҙЎе“ҒгҖӮйҷҶзҫҪгҖҠиҢ¶з»ҸгҖӢжҢҮеҮәпјҡд№үйҳіиҢ¶еңЁд№үйҳіеҚ—еұұеҢәгҖӮиҢ¶еңЈйҷҶзҫҪиҖғеҜҹж·®еҚ—иҢ¶еҢәпјҢйҰ–е…ҲиҖғеҜҹжӯӨеҢәпјҢеҚід№үйҳійғЎй’ҹеұұеҺҝпјҢ并еңЁжүҖи‘—гҖҠиҢ¶з»ҸгҖӢдёӯжіЁжҳҺпјҢд№үйҳіиҢ¶пјҢеҚій’ҹеұұиҢ¶пјҢд»…ж¬ЎдәҺе…үе·һиҢ¶пјҢдёәдәҢзӯүиҢ¶гҖӮйңҖиҰҒиҜҙжҳҺзҡ„жҳҜпјҢз”ұдәҺдәӨйҖҡжқЎд»¶жүҖйҷҗпјҢйҷҶзҫҪдҪҝз”Ёз«ҹйҷөпјҲд»Ҡж№–еҢ—еӨ©й—ЁпјүеҸёй©¬еҙ”еӣҪиҫ…йҖҒд»–зҡ„зҷҪйў…д№ҢзҠҒдҪңдёәд»ЈжӯҘе’Ңй©®иЎҢжқҺе·Ҙе…·пјҢеҸӘиғҪйҖүжӢ©иө°е®ҳ马й©ҝйҒ“пјҢйёЎе…¬еұұеҢәиҮӘеҸӨжңүдёӨжқЎй©ҝйҒ“з»ҸиҝҮпјҢдёҖжқЎд»Һж№–еҢ—иҮӘжӯҰиғңе…із»Ҹи§ӮйҹіжІій©ҝз«ҷеҗ‘иҘҝпјҲеҗҺж”№дёәеҗ‘еҢ—пјүпјҢдёҖжқЎд»Һж№–еҢ—з»ҸзҷҪжІҷе…ігҖҒеӨ§иҢ¶жІҹпјҢдёӨжқЎй©ҝйҒ“еҚ—еңЁж№–еҢ—еӯқеӯҗеә—йҷ„иҝ‘жұҮеҗҲпјҢеҢ—еңЁжқҺ家еҜЁжұҮеҗҲгҖӮйҷҶзҫҪеҢ—дёҠж·®еҚ—иҢ¶еҢәиҖғеҜҹпјҢйҰ–е…Ҳд»Һд№үйҳійғЎй’ҹеұұеҺҝејҖе§ӢжҳҜеҝ…然зҡ„гҖӮе”җд»Јд№үйҳійғЎйўҶд№үйҳігҖҒй’ҹеұұе’ҢзҪ—еұұдёүеҺҝпјҢй’ҹеұұеҺҝеә”еңЁд№үйҳідёҺзҪ—еұұдәӨз•Ңд»ҘеҚ—зҡ„еұұеҢәпјҢеҚійёЎе…¬еұұгҖҒзҒөеұұдёҖеёҰгҖӮ

е”җд»ЈејҖе§ӢеҫҒ收иҢ¶зЁҺпјҢе®һж–ҪжҰ·иҢ¶жі•пјҢеҚіиҢ¶еҸ¶дё“еҚ–еҲ¶еәҰпјҢзҰҒжӯўж°‘й—ҙдәӨжҳ“гҖӮе®Ӣд»Је®һж–ҪжӣҙдёҘж јзҡ„иҢ¶еј•жі•пјҢиҢ¶еҶңдёҚе ӘйҮҚиҙҹпјҢж°‘жҖЁеӣӣиө·гҖӮеҸҠиҮівҖңжҳҺжң«пјҢиҢ¶зЁҺиҝҮйҮҚпјҢеҸҲйҒӯеҢӘеҠ«пјҢйҒӮж–©дјҗж®Ҷе°ҪвҖқгҖӮйёЎе…¬еұұеӨ§гҖҒдёӯгҖҒе°ҸиҢ¶жІҹдёӯзҡ„иҢ¶ж ‘йҒӯеҲ°жҜҒзҒӯжҖ§зҡ„з ҙеқҸгҖӮ

дј иҜҙ

е…ідәҺдҝЎйҳіиҢ¶жңүдёӨеҲҷдј иҜҙпјҢдёҖеҲҷжҳҜиҜҙзҘһеҶңзӮҺеёқиў«й»„еёқжүҖиҙҘеҗҺпјҢеҚ—еҫҷдәҺж№–еҢ—йҡҸе·һзҡ„зғҲеұұпјҢдёҺдҝЎйҳід»…дёҖеұұд№Ӣйҡ”гҖӮзҘһеҶңејҖеҲӣеҶңдёҡж–ҮжҳҺпјҢеҸҲе°қзҷҫиҚүд»ҘжІ»з—…пјҢеңЁйёЎзҝ…еұұпјҲеҚійёЎе…¬еұұпјүиҜҜйЈҹжҜ’иҚүпјҢиў«еҪ“ең°еұұж°‘з”ЁиҢ¶еҸ¶ж•‘жҙ»пјҢдҫҝдәІиҮӘеёҰйўҶеӨ§е®¶еңЁеҪ“ең°з§ҚжӨҚиҢ¶ж ‘пјҢ并жҠҠжңҖеҲқеҸ‘зҺ°иҢ¶зҡ„еұұжІҹеҸ«дҪңвҖңеӨ§иҢ¶жІҹвҖқпјҢд»ҺжӯӨпјҢдҝЎйҳіиҢ¶ејҖе§ӢдәҶе®ғеҮ еҚғе№ҙзҡ„еҺҶеҸІгҖӮ

еҸҰдёҖеҲҷжҳҜйёЎе…¬еұұеҸЈе”ҮиҢ¶зҡ„дј иҜҙпјҢиҜҙжҳҜеӨ©дёҠжңүд№қдёӘд»ҷеҘіеё®еҠ©йёЎе…¬еұұдёҠиҙ«иӢҰд№Ұз”ҹеҗҙеӨ§иҙөз§ҚиҢ¶пјҢеӣ еҢ–жҲҗйёҹз”ЁеҸЈе”ҮйҮҮж‘ҳпјҢж•…еҗҚвҖңеҸЈе”ҮиҢ¶вҖқпјҢе“Ғе°қиө·жқҘпјҢж»ЎеҸЈжё…йҰҷпјҢжө‘иә«иҲ’з•…пјҢиғҪеӨҹеҢ»жІ»з–ҫз—…гҖӮеҗҺиў«дҝЎйҳізҹҘе·һдҪңдёәиҙЎе“ҒйҖҒе…Ҙе®«дёӯпјҢжІ»еҘҪдәҶжқЁиҙөеҰғпјҲдёҖиҜҙжҳҜжӯҰеҲҷеӨ©пјүзҡ„иӮ иғғз—…пјҢеҗҙеӨ§иҙөеӣ жӯӨиҮҙеҜҢеҗҺпјҢеҚҙдёҚжҖқиҝӣеҸ–пјҢз”ҹдәҶйӮӘеҝөпјҢж¬ІзӢ¬еҚ д№қд»ҷеҘігҖӮйёЎе…¬еӨ§жҖ’пјҢзҒ«зғ§иҢ¶жһ—пјҢдјёеҮәе·ЁзҲӘжҢ–еҮәдёүжқЎж·ұжІҹпјҢд№ҹе°ұжҳҜзҺ°еңЁйёЎе…¬еұұеҢ—дҫ§зҡ„еӨ§гҖҒдёӯгҖҒе°ҸиҢ¶жІҹпјҢиҢ¶жІҹдёӯд»…еӯҳйҒ—ж ӘгҖӮиҝҷеҲҷдј иҜҙд№ҹд»Һдҫ§йқўеҚ°иҜҒдәҶдҝЎйҳіиҢ¶жӣҫеҲ—дёәиҙЎе“Ғе’Ңиў«жҜҒзҡ„еҺҶеҸІеҸІе®һпјҢеҸӘдёҚиҝҮиў«жҜҒзҡ„ж—¶й—ҙе’ҢеҺҹеӣ дёҚеҗҢзҪўдәҶгҖӮ

йүҙе®ҡ

2009е№ҙ6жңҲ11ж—ҘпјҢеёӮ委常委гҖҒе®Јдј йғЁйғЁй•ҝгҖҒдҝЎйҳіеёӮеүҜеёӮй•ҝеј жҳҘйҰҷжү№зӨәпјҢз”ұдҝЎйҳіеёӮж–Үзү©еұҖеұҖй•ҝз§ҰеӯҰд№ҰйӮҖиҜ·жІіеҚ—зңҒжһ—科йҷўйҷўй•ҝжңұ延жһ—е’ҢжІіеҚ—зңҒжһ—дә§е“ҒиҙЁйҮҸзӣ‘зқЈжЈҖйӘҢз«ҷ专家й’ұдё–жұҹпјҢзҝ»еұұи¶ҠеІӯпјҢиөҙйёЎе…¬еұұеӨ§иҢ¶жІҹеҜ№жңҖеӨ§ж ӘеҸӨиҢ¶ж ‘иҝӣиЎҢз”ҹй•ҝй”ҘеҸ–ж ·гҖӮз»ҸиҪҜеҢ–еӨ„зҗҶеҗҺеҲҮзүҮпјҢеңЁз”өеӯҗжҳҫеҫ®й•ңдёӢжөӢе®ҡж ‘йҫ„зәҰ400пјҚ500е№ҙгҖӮз”ұдәҺз”ҹй•ҝй”ҘеҸ–ж ·жңүеҒҸе·®пјҲзәҰ2mmпјүпјҢжңӘеҲ°иҫҫй«“еҝғпјҢж ‘йҫ„жөӢе®ҡдёҚеҮҶзЎ®гҖӮдҪҶиҝҷдёҖз»“и®әзҡ„д»·еҖјпјҢеңЁдәҺеҲқжӯҘж–ӯе®ҡдәҶйёЎе…¬еұұеҸӨиҢ¶ж ‘зҡ„з”ҹй•ҝе№ҙд»ЈеӨ§жҰӮеңЁжҳҺжңқжң«е№ҙпјҢеҚі1500е№ҙиҮі1600е№ҙй—ҙгҖӮзҺ°ж—¶з”ҹй•ҝеңЁеӨ§иҢ¶жІҹдёӯзҡ„еҸӨиҢ¶ж ‘еә”иҜҘжҳҜвҖңе”җе®ӢйҒ—ж ӘвҖқпјҢжҳҜеҠ«еҗҺдҪҷз”ҹзҡ„з»“жһңпјҢжӯЈеҘҪдёҺж ‘йҫ„йүҙе®ҡзҡ„з»“и®әзӣёеҗ»еҗҲгҖӮ

жһ—дёҡ专家е®һжөӢйёЎе…¬еұұеҸӨиҢ¶ж ‘ж №йғЁе‘Ёй•ҝ88.8CM

зңҒжһ—科йҷўйҷўй•ҝжңұ延жһ—жҹҘзңӢйёЎе…¬еұұеҸӨиҢ¶ж ‘

дёәдәҶиҝӣдёҖжӯҘеј„жё…жҹғжңЁиҢ¶дёҺдҝЎйҳіжҜӣе°–зҡ„еҢәеҲ«пјҢжҲ‘们专门иҜ·дёӯеӣҪи®ЎйҮҸеӯҰйҷўз”ҹе‘Ҫ科еӯҰеӯҰйҷўиҢ¶еҸ¶дё“家йҹ©е®қз‘ңиҝӣиЎҢжЈҖжөӢпјҢе…¶з»“жһңзҡ„зЎ®и®©дәәеҗғжғҠпјҢвҖңжҹғжңЁвҖқдёҚд»…еұһдәҺиҢ¶зұ»пјҢиҖҢдё”жҳҜдёҖз§Қзү№ж®Ҡзҡ„иҢ¶гҖӮ

жҹғжңЁдёәеұұиҢ¶з§‘жҹғжңЁеұһпјҲEurya japonica ThunbпјүгҖӮжҲ‘们зҹҘйҒ“пјҢеҶіе®ҡиҢ¶зҡ„дё»иҰҒе…ғзҙ жҳҜиҢ¶еӨҡй…ҡгҖӮиҢ¶еӨҡй…ҡйҮҢжңүеҚҒеӨҡз§Қе„ҝиҢ¶зҙ пјҢе…¬и®Өзҡ„жңү8з§ҚпјҢйҮҚзӮ№жҳҜеүҚдёүз§ҚгҖӮжҠҠеүҚдёүйЎ№зӣёеҠ пјҢдёҺиҘҝж№–йҫҷдә•гҖҒй“Ғи§ӮйҹіеҠ д»ҘжҜ”иҫғпјҡ

е„ҝиҢ¶зҙ 1вҖ”3еҗ«йҮҸпјҡ

жҹғжңЁиҢ¶ 8.62 %

иҘҝж№–йҫҷдә• 9.44 %

й“Ғи§Ӯйҹі 10.06 %

жҹғжңЁиҢ¶дёҺеҗҚиҢ¶зӣёжҜ”пјҢе„ҝиҢ¶зҙ еҗ«йҮҸжүҖе·®ж— еҮ пјҢеҸҜж–ӯе®ҡдёәвҖңиҢ¶вҖқпјҢдҪҶеҸҲжҳҜдёҖз§Қзү№еҲ«зЁҖжңүе“Ғз§ҚпјҢдёҺе…¶д»–иҢ¶жңүйҮҚеӨ§е·®ејӮгҖӮе…¶зӘҒеҮәзӮ№жҳҜе’–е•Ўеӣ пјҢжҸҗзҘһзү©иҙЁжһҒе°‘пјҢеҮ д№ҺеҸҜеҝҪз•ҘдёҚи®ЎгҖӮжЈҖжөӢж•°жҚ®еҰӮдёӢпјҡ

е’–е•Ўеӣ еҗ«йҮҸпјҡ

жҹғжңЁиҢ¶ 0.12 %

иҘҝж№–йҫҷдә• 2.48 %

й“Ғи§Ӯйҹі 1.56 %

дҝЎйҳіжҜӣе°– 3.03 %

д»Һд»ҘдёҠж•°жҚ®еҸҜеҫ—зҹҘпјҡжҹғжңЁиҢ¶е’–е•Ўеӣ еҗ«йҮҸжҜ”иҘҝж№–йҫҷдә•дҪҺ20.66еҖҚпјӣжҜ”й“Ғи§ӮйҹідҪҺ13еҖҚпјӣжҜ”дҝЎйҳіжҜӣе°–дҪҺ25еҖҚгҖӮеҸҜи°“е·®ејӮжӮ¬ж®ҠгҖӮеӣ жӯӨеҸҜзҹҘпјҡиҘҝж№–йҫҷдә•гҖҒй“Ғи§ӮйҹігҖҒдҝЎйҳіжҜӣе°–жҳҜжҸҗзҘһзҡ„пјҢиҖҢжҹғжңЁиҢ¶еҲҷзӣёеҸҚпјҢдёҚеҪұе“ҚзқЎзң пјҢиҝҳжңүзӮ№й•ҮйқҷдҪңз”ЁгҖӮ

еҲҶжһҗ

и°ғжҹҘжҳҫзӨәпјҢйёЎе…¬еұұеҢ—дҫ§еұұеҢәзҡ„еә”иҜҘжҳҜе”җе®Ӣж—¶жңҹзҡ„е®ҳеҠһиҢ¶еңәпјҢз”ұеӨ§гҖҒдёӯгҖҒе°ҸдёүжқЎжЁӘжІҹз»„жҲҗпјҢжІҹй•ҝеҲҶеҲ«дёә8гҖҒ5гҖҒ4е…¬йҮҢпјҢ并д»ҘиҢ¶е‘ҪеҗҚпјҢеҢәеҶ…иҝҳжңүиҢ¶жқ‘гҖҒиҢ¶еҶІгҖҒиҢ¶еұұгҖҒиҢ¶еқҠгҖҒиҢ¶еқЎзӯүең°еҗҚпјҢеҚ—еҢ—еҗ„жңүдёҖеә§жё…еҮүеҜәпјҢе…Ёй•ҝзәҰ34еҚҺйҮҢгҖӮеӨ§иҢ¶жІҹеҶ…жңүз”ұж№–еҢ—пјҢз»ҸзҷҪжІҷе…іеҫҖеҢ—пјҢеҮәйҮ‘еә—пјҲжқҺ家еҜЁпјүзҡ„еҸӨй©ҝйҒ“пјҢ并дёҺз»ҸжӯҰиғңе…іпјҢеҮәжҹіжһ—гҖҒдҝЎйҳіеҫҖеҢ—зҡ„еҸӨй©ҝйҒ“зӣёжҺҘпјҢеә”иҜҘдёҺиҙЎиҢ¶иҝҗиҫ“жңүе…іиҒ”гҖӮжӯӨж¬Ўж–Үзү©жҷ®жҹҘдёӯпјҢеңЁжқҺ家еҜЁй•ҮеҜ№йқўпјҢ107еӣҪйҒ“иҘҝдҫ§еұұеқЎдёҠиҝҳеҸ‘зҺ°дәҶдёҖж®өеҸӨй©ҝйҒ“пјҢиҪҰиҫҷз—•иҝ№е°ҡеӯҳпјҢжүҖз»Ҹ谢家жЎҘгҖҒйёійёҜжЎҘдҝқеӯҳе®ҢеҘҪгҖӮиҖҢжҚ®ж–Үзү©дё“家жҺЁжөӢпјҢжәҗиҮӘеӨ§иҢ¶жІҹзҡ„жІҷжІіпјҲеҸӨз§°д№қжёЎжІіпјҢзҺ°з§°жңқеӨ©жІіпјҢдёҠдё–зәӘеҲқд»ҚеҸҜйҖҡиҲҹжҘ«пјҢе…¶ж°ҙиҙЁжё…жҙҢпјҢе®ӢиӢҸдёңеқЎеёёд»Ҙжөүж°ҙжіЎиҢ¶еҚіжҢҮжӯӨж°ҙпјүе…Ҙжөүе…Ҙж·®пјҢ并д»Һж·®ж»ЁиҪ¬е…ҘеӨ§иҝҗжІіпјҢд№ҹеә”иҜҘжҳҜдёҖжқЎиҙЎиҢ¶иҝҗиҫ“жІійҒ“гҖӮ

йҷ„и®°

дёӯеӣҪжҳҜжңҖж—©еҸ‘зҺ°е’ҢеҲ©з”ЁиҢ¶зҡ„еӣҪ家пјҢжҚ®дәҶи§ЈпјҢжҲ‘еӣҪжңү10дёӘзңҒеҢә198еӨ„жңүйҮҺз”ҹеӨ§иҢ¶ж ‘пјҢдё»иҰҒйӣҶдёӯеңЁиҘҝеҚ—ең°еҢәпјҢжҳҜйҮҚиҰҒзҡ„иҮӘ然йҒ—дә§е’Ңж–ҮеҢ–йҒ—дә§гҖӮдҝЎйҳійҰ–ж¬ЎеҸ‘зҺ°еҸӨиҢ¶ж ‘пјҢеҜ№з ”究иҢ¶еҸ¶дј ж’ӯгҖҒиҢ¶еҢәеҲҶеёғе’ҢдҝЎйҳіиҢ¶зҡ„еҺҶеҸІжёҠжәҗе…·жңүеҚҒеҲҶйҮҚеӨ§зҡ„科еӯҰд»·еҖјгҖҒж–ҮеҢ–д»·еҖје’Ңз»ҸжөҺд»·еҖјгҖӮжҜӢеәёзҪ®з–‘пјҢйёЎе…¬еұұеҸӨиҢ¶ж ‘жҳҜдҝЎйҳіиҢ¶еҺҶеҸІзҡ„жҙ»еҢ–зҹіпјҢдёәжӯӨпјҢејҖеұ•еҜ№йёЎе…¬еұұеҸӨиҢ¶ж ‘зҡ„з ”з©¶е’ҢдҝқжҠӨеҲ»дёҚе®№зј“пјҒ

жқҘжәҗпјҡеӨҙжқЎ@дҪ•жҷҜжҳҺе’ҢиҢ¶

|Archiver|е°Ҹй»‘еұӢ|дҝЎйҳізҪ‘

( иұ«ICPеӨҮ11020369еҸ·-2 )

|Archiver|е°Ҹй»‘еұӢ|дҝЎйҳізҪ‘

( иұ«ICPеӨҮ11020369еҸ·-2 )

иҝқжі•дёҚиүҜдҝЎжҒҜдёҫжҠҘдёӯеҝғ

жІіеҚ—зңҒдә’иҒ”зҪ‘иҝқжі•е’ҢдёҚиүҜдҝЎжҒҜдёҫжҠҘдёӯеҝғ

иҝқжі•дёҚиүҜдҝЎжҒҜдёҫжҠҘдёӯеҝғ

жІіеҚ—зңҒдә’иҒ”зҪ‘иҝқжі•е’ҢдёҚиүҜдҝЎжҒҜдёҫжҠҘдёӯеҝғ