гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖдј иҜҙпјҢдҝЎйҳізҡ„ж–ҮеҢ–еҗҚзүҮеҸҜд»Ҙз”ЁдёүдёӘеӯ—жҰӮжӢ¬пјҡйёЎгҖҒе…«гҖҒжҜӣгҖӮйёЎжҳҜйёЎе…¬еұұпјҢе…«жҳҜе°ҸзҺӢе…«пјҢжҜӣжҳҜжҜӣе°–гҖӮзҹҘйҒ“иҝҷдёүдёӘеӯ—зҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҲ‘зҡ„еҶ…еҝғжңүзӮ№еӨҚжқӮгҖӮ

гҖҖгҖҖжҲ‘й—®дәҶдҝЎйҳізҡ„жңӢеҸӢпјҢдҪ и§үеҫ—е•ҘжңҖиғҪд»ЈиЎЁдҝЎйҳіпјҢж— дёҖдҫӢеӨ–пјҢйғҪйҖүжӢ©дәҶжҜӣе°–гҖӮеңЁдҝЎйҳіеҪ“ең°пјҢе“ӘжҖ•жҳҜеҜ»еёёдәә家пјҢиҢ¶д№ҹжҳҜжҜҸеӨ©еҝ…е–қзҡ„еҝғеӨҙзҲұгҖӮеңЁжІіеҚ—пјҢдёҚи®әжҳҜеҺ»й«ҳй“Ғз«ҷпјҢиҝҳжҳҜеңЁзңҒеҶ…иЎ—еӨҙй—ІйҖӣпјҢйҡҸеӨ„йғҪиғҪзңӢеҲ°дҝЎйҳіжҜӣе°–зҡ„е®Јдј пјҢдёәд»Җд№ҲдҝЎйҳіжҜӣе°–иҝҷд№ҲеҸ—иҢ¶е®ўйқ’зқҗпјҹеҜ№дәҺдҝЎйҳіиҖҢиЁҖпјҢжҜӣе°–еҸҲж„Ҹе‘ізқҖд»Җд№Ҳпјҹ

гҖҖгҖҖеҲқзҷҪдёЁж–Ү иҢ¶йҮҢжңүдҝЎйҳідәәзҡ„з”ҹжҙ»е“ІеӯҰ иғҪ讲究时з»қдёҚе°Ҷе°ұ гҖҖгҖҖеҹәеҸӢжҳҜдҝЎйҳідәәпјҢжҲ‘们зӣёиҜҶеңЁеҸҰдёҖдёӘиҢ¶еҸ¶зҺӢеӣҪзҰҸе»әгҖӮ

гҖҖгҖҖ第дёҖж¬Ўи§Ғд»–жҳҜеңЁиҮӘд№ е®ӨпјҢд»–ж‘ёж‘ёзҙўзҙўд»ҺеҢ…йҮҢжҺҸеҮәдёҖеҢ…иҢ¶еҸ¶гҖҒдёҖеҸӘзҺ»з’ғжқҜе’ҢдёҖдёӘдҝқжё©жқҜгҖӮ

гҖҖгҖҖжҚҸдёҖж’®иҢ¶еҸ¶ж”ҫеҲ°жқҜеӯҗйҮҢпјҢжү“ејҖдҝқжё©жқҜпјҢжҠҠзғӯж°ҙзј“зј“еҖ’е…ҘзҺ»з’ғжқҜгҖӮеҶІжіЎз¬¬дёҖйҒ“пјҢжҷғеҠЁеҗҺжҠҠж°ҙеҖ’е…Ҙйҷ„иҝ‘зҡ„еһғеңҫжЎ¶пјҢеҶҚеҶІжіЎз¬¬дәҢйҒҚгҖӮ

гҖҖгҖҖйқҷзҪ®дёҖдјҡе„ҝпјҢзӯүжқҜйҮҢзҡ„иҢ¶еҸ¶дёҚеҶҚзҝ»ж»ҡжІүйқҷдёӢеҗҺпјҢд»–еҗ№еҗ№зғӯж°”пјҢе“ҒдёҠдёҖеҸЈпјҢдёҖи„ёеҝғж»Ўж„Ҹи¶ігҖӮ然еҗҺжүҚзҝ»ејҖдәҶд№ҰгҖӮ

гҖҖгҖҖд»ҘзҺ»з’ғжқҜдёәдёӯеҝғпјҢж–№еңҶеҮ зұіпјҢж°Өж°ІзқҖиҢ¶зҡ„йҰҷж°”гҖӮ

гҖҖгҖҖеҗҺжқҘпјҢд»–ж•ҷиҝҮжҲ‘иҫЁи®ӨиҢ¶еҸ¶зҡ„еҸЈиҜҖпјҡвҖңдёҖеҸ¶дәҢжұӨдёүе‘івҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖи§ӮеӨ–еҪўз»ҶгҖҒеңҶгҖҒзҙ§гҖҒе…үгҖҒзӣҙгҖҒеӨҡзҷҪжҜ«пјҢйўңиүІзҝ з»ҝпјӣжұӨиүІе«©з»ҝжҲ–й»„з»ҝгҖҒжҳҺдә®жё…жҫҲпјӣе‘ійҒ“ж»Ӣж¶ҰйҶҮеҺҡпјҢйҰҷж°”жё…й«ҳпјӣе…ҘеҸЈеҗҺйІңзҲҪз”ҳз”ңпјҢеҸЈиҲҢз”ҹжҙҘпјҢиҝҷдҫҝжҳҜеҘҪиҢ¶гҖӮ

гҖҖгҖҖжҜҸж¬ЎиҜҙеҲ°иҝҷйҮҢпјҢд»–зҡ„е–үз»“йғҪдјҡж»ҡеҠЁдёҖдёӢпјҢжҲ‘е°ұзҹҘйҒ“пјҢд»–йҰӢдәҶгҖӮ

гҖҖгҖҖд»–жҳҜе…ёеһӢзҡ„дҝЎйҳідәәпјҢеҳҙеҲҒгҖҒжҢ‘еү”гҖӮдёҚдҪҶеңЁиҮӘд№ ж—¶иғҪиҮӘеёҰзҺ»з’ғжқҜжіЎжҜӣе°–пјҢиҝҳиғҪи®©дәә家用еҝ«йҖ’еҜ„жқҘд»–жңҖзҲұзҡ„йӮЈдёҖ家и…ҠиӮ е’ҢжқҝйёӯгҖӮ

гҖҖгҖҖд»–з”ҡиҮіиҝҳеҗҗж§ҪиҝҮзҰҸе»әзҡ„й—Ҫжұҹж°ҙпјҢдёҚеҰӮеҚ—ж№ҫж№–ж°ҙжіЎзҡ„иҢ¶жё…еҶҪеӣһз”ҳгҖӮ

гҖҖгҖҖжҲ‘иҜҙ他穷讲究пјҢд»–иҜҙжҲ‘еҢ—дҫүеӯҗдёҚжҮӮз”ҹжҙ»жғ…и°ғгҖӮ

гҖҖгҖҖеҢ—ж–№дәәзҡ„зЎ®дёҚжҮӮдҝЎйҳіпјҢжӣҙзҗҶи§ЈдёҚдәҶдҝЎйҳідәәжҳҜе“ӘйҮҢжқҘзҡ„жң¬дәӢпјҢиғҪжҠҠиҢ¶е–қеҫ—е°Ҫеҝғе°Ҫж„ҸпјҢеҸҲ家常иҮіжһҒгҖӮ

гҖҖгҖҖдҪ еҲ°дҝЎйҳідәә家йҮҢеҒҡе®ўпјҢи§Ғе®ўе…ҲдёҠиҢ¶пјҢжҳҜдҝЎйҳідәәдёҖиҲ¬зҡ„家еәӯзӨјдҝ—гҖӮ

гҖҖгҖҖеҖ’иҢ¶жҳҜдё»дәәзғӯжғ…зҡ„дҪ“зҺ°пјҢдёҚеҖ’иҢ¶ж„Ҹе‘ізқҖйҖҗе®ўпјӣдҪ иҰҒжҳҜйҳ»жӯўеҖ’иҢ¶жҲ–иҖ…з»ӯиҢ¶пјҢйӮЈе°ұжҳҜжҡ—зӨәдё»дәәз«ӢеҲ»е°ұиө°гҖӮ

гҖҖгҖҖиҢ¶е…·д№ҹжңү讲究пјҢдёҖе®ҡиҰҒз”ЁйҖҸжҳҺзҡ„зҺ»з’ғжқҜжіЎиҢ¶гҖӮзҺ»з’ғжқҜзҡ„з”Ёж„ҸжҳҜи®©е®ўдәәеңЁе–қиҢ¶ж—¶пјҢйҖҸиҝҮиҢ¶жқҜпјҢеҸҜд»ҘйүҙеҲ«иҢ¶еҸ¶зҡ„еҘҪеқҸпјҢдҪ“дјҡдё»дәәеҫ…е®ўиҜҡж„ҸгҖӮ  гҖҖгҖҖеҰӮжһңз”Ёзҙ«з ӮеЈ¶еҶІжіЎеҶҚеҲҶеҲ«еҖ’е…ҘиҢ¶жқҜпјҢеңЁеҪ“ең°иў«и®ӨдёәжҳҜдёҖз§Қе°Ҹж°”гҖӮдёҚдҪҶеҰӮжӯӨпјҢжҜӣе°–еҫҲе«©пјҢз”Ёзҙ«з ӮеЈ¶жіЎпјҢе°ұдјҡжҠҠиҢ¶еҸ¶й—·зҶҹпјҢз ҙеқҸдәҶиҢ¶жұӨзҡ„йЈҺе‘ігҖӮ

гҖҖгҖҖеҰӮжңүж–°е®ўжқҘпјҢиҰҒжҠҠж—§иҢ¶еҖ’еҮәпјҢйҮҚж–°жІҸиҢ¶пјҢдёҚиғҪз”ЁжқҜдёӯеү©иҢ¶еҫ…е®ўпјҢеҗҰеҲҷдёәеӨұзӨјгҖӮ

гҖҖгҖҖиҢ¶жқҜжҳҜз»қеҜ№дёҚеҸҜзӣ–зҡ„пјҢиҝҷж—ўдёҚеҗҢдәҺеҢ—дә¬зҡ„зӣ–зў—иҢ¶пјҢжӣҙдёҚеҗҢдәҺй—ҪеҚ—зҡ„еҠҹеӨ«иҢ¶гҖӮ

гҖҖгҖҖдҝЎйҳідәәйҘ®иҢ¶ж— и®әеҹҺд№ЎйғҪ讲究дёҖдёӘи§ӮиөҸзҫҺпјҢе®ўдәәеҲ°жқҘпјҢдёҖжәңеҚҒеҮ дёӘзҺ»з’ғжқҜдә®жҷ¶жҷ¶жҺ’ејҖпјҢдёҖдёҖж”ҫиҢ¶еҸ¶пјҢеҸҲдёҖдёҖжіЁжө…ж°ҙжҙ—иҢ¶пјҢеҶҚдёҖдёҖж–ҹж»ЎпјҢдёҖжқҜжқҜжҚ§еҲ°е®ўдәәжүӢдёҠгҖӮ

гҖҖгҖҖеҮ еҚғе№ҙзҡ„з§ҚиҢ¶еҺҶеҸІпјҢж—©е·Іи®©иҢ¶дёҺдҝЎйҳідәәиҢ¶дәәеҗҲдёҖдәҶгҖӮ

гҖҖгҖҖе°ұжҳҜиҝҷж ·зҡ„讲究зҡ„дҝЎйҳідәәпјҢ他们еҸҜиғҪдјҡејҖиҪҰи·‘еҮ еҚҒйҮҢпјҢд»Һе№іжЎҘи·‘еҲ°жҹіжһ—иҖҒиЎ—пјҢе°ұдёәдәҶд№°дёҖеқ—жүӢе·ҘиұҶи…җгҖӮеңЁеӨ–ең°зҡ„дҝЎйҳідәәпјҢеӣ дёәеҸ—дёҚдәҶеҪ“ең°зҡ„йЈҹзү©пјҢе®Ғж„ҝиҠұж—¶й—ҙзӮ–иҸңпјҢд№ҹдёҚж„ҝж„ҸйҡҸдҫҝеҮ‘еҗҲгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷдёҚжҳҜзҹ«жғ…пјҢд№ҹдёҚжҳҜеӣәжү§пјҢдҝЎйҳідәәе°ұжҳҜеҰӮжӯӨпјҢиғҪ讲究зҡ„ж—¶еҖҷз»қдёҚе°Ҷе°ұгҖӮ

гҖҖгҖҖиҢ¶йҮҢжңүдҝЎйҳіеҜ№дё–з•ҢиҢ¶ж–ҮеҢ–зҡ„иқҙиқ¶ж•Ҳеә”

гҖҖгҖҖжҜӣе°–еңЁжүӢпјҢдё–з•ҢжҲ‘жңү

гҖҖгҖҖ1400еӨҡе№ҙеүҚпјҢеңЁе…үеұұеҮҖеұ…еҜәйҮҢеҸӮзҰ…зҡ„ж…§жҖқеӨ§е’Ңе°ҡжҒҗжҖ•жғідёҚеҲ°пјҢиҮӘе·ұж— ж„Ҹй—ҙз«Ҝиө·зҡ„иҢ¶жқҜпјҢдёҚдҪҶи®©йҘ®иҢ¶д№ӢйЈҺеңЁеҜәйҷўйҮҢеӨ§е…ҙпјҢз«ҜеҮәдәҶдҪӣж•ҷжң¬еңҹеҢ–зҡ„第дёҖдёӘе®—жҙҫеӨ©еҸ°е®—пјҢз”ҡиҮіиҝҳеҪұе“ҚеҲ°дәҶж—Ҙжң¬зҡ„иҢ¶ж–ҮеҢ–гҖӮ

гҖҖгҖҖж…§жҖқпјҢеҢ—жңқеҚ—иұ«е·һжӯҰжіҪпјҲд»ҠдёҠи”ЎпјүдәәпјҢдҝ—家姓жқҺпјҢеӣ дёҺе…¶д»–дҪӣж•ҷйҰ–йўҶи§ӮзӮ№дёҚдёҖпјҢе…ҲеҗҺеӣӣж¬Ўиў«дәәи°ӢжқҖгҖӮ  ж…§жҖқз”»еғҸ

гҖҖгҖҖд»–з”ҹжҙ»зҡ„ж—¶д»ЈпјҢж—¶еұҖеҠЁиҚЎпјҢдҪҶжҖқжғідёҺж–ҮеҢ–йғҪйқһеёёе…ҙзӣӣгҖӮжҜ”еҰӮжқЁиЎ’д№ӢеҶҷеҮәдәҶгҖҠжҙӣйҳідјҪи“қи®°гҖӢгҖӮ

гҖҖгҖҖж…§жҖқ39еІҒйӮЈе№ҙпјҢдёңйӯҸе’ҢеҢ—йҪҗејҖжҲҳгҖӮдёәдәҶиәІйҒҝеҢ—ж–№зҡ„жҲҳд№ұпјҢж…§жҖқзҺҮйўҶдј—еҫ’еҚ—еҫҷиҮіе…үеұұпјҢеңЁеӨ§иӢҸеұұи®Із»ҸиҜҙжі•гҖӮ

гҖҖгҖҖд»–еңЁиҝҷйҮҢжҸҗеҮәдәҶвҖңе®ҡж…§еҸҢејҖвҖқгҖҒвҖңжӯўи§ӮеҸҢдҝ®вҖқзҡ„и§ӮзӮ№пјҢвҖңе®ҡвҖқеҚізҰ…е®ҡпјҢеҸӘжңүвҖңз”ұе®ҡвҖқжүҚиғҪвҖңеҸ‘ж…§вҖқпјӣвҖңжӯўвҖқеҚіжӯўжҒҜжқӮеҝөпјҢеҝғдё“дёҖеўғпјҢвҖңжӯўжҳҜзҰ…е®ҡд№Ӣиғңеӣ вҖқпјҢдәҰжҳҜеқҗзҰ…гҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷе…«дёӘеӯ—жҲҗдёәж—ҘеҗҺеӨ©еҸ°е®—ејҖе®—еҘ еҹәпјҢдёҚиҝҮжҳҜеҗҺиҜқгҖӮ

гҖҖгҖҖж…§жҖқеңЁеӨ§иӢҸеұұпјҢиҫҹеұұз§ҚиҢ¶пјҢд»ҘиҢ¶з ҙжҳҸзқЎеҠ©еқҗзҰ…гҖӮ

гҖҖгҖҖиҢ¶зҡ„вҖңиӢҰдёӯжңүз”ҳпјҢиӢҰеҗҺеӣһз”ҳвҖқзҡ„зү№жҖ§жңүеҠ©дәҺеҸӮйҖҸдҪӣжі•вҖңиӢҰи°ӣвҖқпјҢдҪҝдәәжҳҺеҝғи§ҒжҖ§гҖӮиҢ¶дёҺзҰ…зҡ„зӣёйҖҡд№ӢеӨ„еңЁдәҺејҖжӮҹдёҠзҡ„зӣёе’ҢпјҢд№ҹжҳҜзҰ…иҢ¶дёҖе‘ізҡ„зңҹжӯЈж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өжүҖеңЁгҖӮ

гҖҖгҖҖж…§жҖқдёҖеҮҖеұ…еҜәдёәжҚ®зӮ№пјҢеңЁе…үе·һжёёеҺҶ14е№ҙд№Ӣд№…гҖӮ

гҖҖгҖҖзӣҙеҲ°д»–зҰ»ејҖе…үеұұпјҢеҶҚж¬ЎеҚ—иҝҒеҺ»дәҶеҚ—еІіеӨ©еҸ°пјҢд»–зҡ„вҖңе®ҡж…§еҸҢејҖвҖқе’ҢвҖңзҰ…иҢ¶дёҖе‘івҖқжүҚиў«ејҹеӯҗ们еҸ‘жү¬е№ҝеҸ‘пјҢејҖе®—з«ӢжҙҫгҖӮ

гҖҖгҖҖж…§жҖқеңҶеҜӮ200еӨҡе№ҙеҗҺпјҢж—Ҙжң¬зҡ„жңҖжҫ„жі•еёҲд»°ж…•еӨ§е”җдҪӣжі•пјҢз»ҸжҳҺе·һ(е®Ғжіў)еҲ°еӨ©еҸ°еұұеӯҰд№ дҪӣз»ҸпјҢзҝҢе№ҙз»ҸжҳҺе·һеӣһеӣҪж—¶еёҰеҺ»еӨ§йҮҸзҡ„з»Ҹж–Үе’ҢеӨ©еҸ°еұұиҢ¶зұҪпјҢд»–дёҚдҪҶжҲҗдёәж—Ҙжң¬дҪӣж•ҷеӨ©еҸ°е®—зҡ„еҲӣе§ӢдәәпјҢд№ҹжҳҜж—Ҙжң¬иҢ¶еҸ¶з§ҚжӨҚзҡ„ејҖеҲӣиҖ…гҖӮ

гҖҖгҖҖд»–жҠҠд»ҺеӨ©еҸ°еұұеёҰеӣһзҡ„еӨ©еҸ°еұұиҢ¶зұҪз§ҚжӨҚеңЁд»–зҡ„家乡ж»ӢиҙәеҺҝжҜ”зқҝеұұеӨ§жҙҘеёӮж—ҘеҗүзҘһзӨҫж—ҒпјҢиҝҷйҮҢдҫҝжҲҗдёәж—Ҙжң¬иҢ¶еӣӯзҡ„еҸ‘зҘҘең°гҖӮ гҖҖгҖҖдёҺжңҖжҫ„жі•еёҲдёҖиө·е…Ҙе”җз©әжө·жі•еёҲпјҢеӣһеӣҪж—¶еёҰеӣһдәҶеӨ©еҸ°зҡ„иҢ¶зұҪе’ҢиҢ¶иҮјпјҢиҢ¶зұҪз§ҚеңЁд»–зҡ„й«ҳеҫ’еқҡжғ еҲӣе»әзҡ„дҪӣйҡҶеҜәпјҢжҲҗдёәд»ҠеӨ©вҖңеӨ§е’ҢиҢ¶вҖқзҡ„еҸ‘жәҗең°пјҢдҪӣйҡҶеҜәиҝҳз«–жңүвҖңеӨ§е’ҢиҢ¶еҸ‘зҘҘжүҝдј ең°зў‘вҖқпјҢвҖңиҢ¶иҮјвҖқеҲҷжҳҜдҪӣйҡҶеҜәзҡ„йҮҚиҰҒж–Үзү©гҖӮ

гҖҖгҖҖеҰӮжһңжІЎжңүйӮЈдёҖз“ҜдҝЎйҳіиҢ¶зҡ„з”ұзҰ…е…Ҙе®ҡпјҢз”ұе®ҡеҸ‘ж…§пјҢж…§жҖқеӨ§е’Ңе°ҡзҡ„йЎҝжӮҹжҒҗжҖ•иҰҒеҶҚеҜ»иүҜжңәдәҶгҖӮйң“иҷ№еӣҪзҡ„йҘ®иҢ¶ж–ҮеҢ–жҲ–и®ёд№ҹжҳҜеҸҰдёҖз•ӘйЈҺиІҢдәҶгҖӮ жҜӣе°–йҮҢжңүдҝЎйҳізҡ„иә«д»Ҫи®ӨеҗҢ еҚ—ж–№еҢ—ж–№пјҢз®Ўд»–еҳҺеӯҗпјҹ гҖҖгҖҖиҜҙеҮәжқҘеҸҜиғҪжңүзӮ№йў иҰҶи®ӨзҹҘпјҢдҝЎйҳізҡ„зә¬еәҰжҳҜ32В°NпјҢиҝҷж„Ҹе‘ізқҖпјҢе®ғи·ҹе…ӯе®үгҖҒеҗҲиӮҘгҖҒеҚ—дә¬гҖҒй•Үжұҹеҹәжң¬еңЁдёҖдёӘзә¬еәҰдёҠгҖӮ

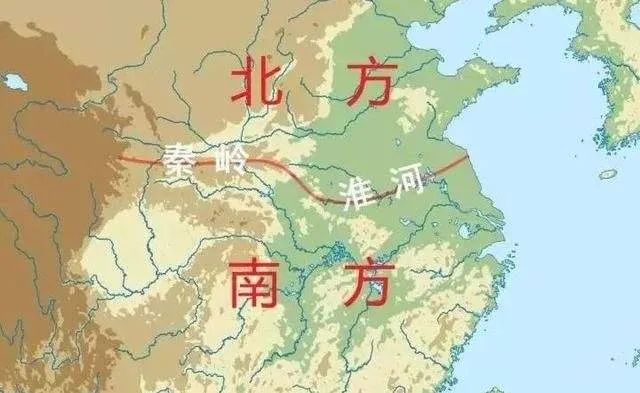

гҖҖгҖҖдҪңдёәдёӯеӣҪең°зҗҶеҚ—еҢ—еҲҶз•ҢзәҝпјҢвҖңз§ҰеІӯвҖ”вҖ”ж·®жІівҖқдёҖзәҝе°ҶдёӯеӣҪеҚ—еҢ—ең°зјҳе®үжҺ’еҫ—жҳҺжҳҺзҷҪзҷҪгҖӮжөҒз»ҸдҝЎйҳіеҢ—з«Ҝзҡ„ж·®жІіпјҢеҸҲжҠҠдҝЎйҳіең°зҗҶеӯҰдёҠзҡ„еҚ—ж–№иЎҖз»ҹе®үжҺ’еҫ—жҳҺжҳҺзҷҪзҷҪгҖӮ

гҖҖгҖҖеҚідҫҝеҰӮжӯӨпјҢеңЁеӨ§йғЁеҲҶдәәзңјдёӯпјҢдҝЎйҳіиҝҷдёӘжІіеҚ—еҹҺеёӮ并дёҚвҖңеҚ—ж–№вҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҚиҝҮиҝҷдёҚиҰҒзҙ§пјҢдҝЎйҳід№ҹд»ҺдёҚи®ӨдёәиҮӘе·ұзҡ„дәҢеҢәе…«еҺҝйҡ¶еұһдәҺеҢ—ж–№гҖӮдёҚиҰҒдҪ и§үеҫ—пјҢеҸӘиҰҒжҲ‘и§үеҫ—гҖӮ  гҖҖгҖҖдҝЎйҳідәәзңӢжқҘпјҢж·®жІіеҚ—еҢ—е’Ңзә¬еәҰй«ҳдҪҺдёҚйҮҚиҰҒпјҢйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜпјҢиҝҷйҮҢиғҪй•ҝеҮәиҢ¶ж ‘гҖӮ

гҖҖгҖҖдёҺжһ„зӯ‘иө·дёӯеҺҹж–ҮеҢ–зҡ„й»„жІігҖҒзғ©йқўгҖҒиғЎиҫЈжұӨгҖҒйәҰз”°гҖҒиұ«еү§иҝҘ然дёҚеҗҢпјҢж·®жІігҖҒиҢ¶еұұгҖҒзЁ»з”°гҖҒдёҳйҷөгҖҒдә‘йӣҫпјҢжҳҜдҝЎйҳізҡ„йЈҺжғ…з”»гҖӮ

гҖҖгҖҖдҝЎйҳіиў«еұұең°еҢ…еӣҙгҖӮдёңиҘҝз»ө延зҡ„еӨ§еҲ«еұұеқҗиҗҪеңЁдҝЎйҳіеҚ—йғЁпјҢиҘҝжҺҘйҷ©еі»з§ҖдёҪзҡ„жЎҗжҹҸеұұпјҢеҶ·жҡ–ж°”еӣўеңЁиҝҷйҮҢйў‘з№ҒдәӨжӣҝпјҢеұұдёӯеёёе№ҙдә‘йҒ®йӣҫз»•пјҢйҳҙйӣЁдёҚж–ӯгҖӮ

гҖҖгҖҖдҝЎйҳід»ҺдёҚзјәж°ҙгҖӮеӣӣжёҺд№ӢдёҖзҡ„ж·®жІіиҮӘжЎҗжҹҸеұұе–·ж¶ҢиҖҢеҮәпјҢеёҰзқҖдҝЎйҳіеўғеҶ…зҡ„еҸІжІігҖҒзҒҢжІігҖҒжөүжІігҖҒзҷҪйңІжІігҖҒжҪўжІігҖҒз«№з«ҝжІізӯүжІіжөҒпјҢдёҖйҒ“еҗ‘дёңеҘ”и…ҫеҚғйҮҢгҖӮ

гҖҖгҖҖдҝЎйҳіжҺ§еҲ¶ж°”йҮҸеёёе№ҙе…ЁзңҒ第дёҖгҖӮдёҫзқҖеҢ—еӣҪжұҹеҚ—гҖҒжұҹеҚ—еҢ—еӣҪзҡ„еӨ§ж——пјҢдҝЎйҳіиҝҳжқҖиҝӣдәҶе…ЁеӣҪеҚҒеӨ§е®ңеұ…еҹҺеёӮд№ӢеҲ—гҖӮ

гҖҖгҖҖзәөжЁӘеҜҶеёғзҡ„ж°ҙзі»пјҢеҠ дёҠжё©жҡ–ж№ҝж¶Ұзҡ„ж°”еҖҷпјҢи®©дҝЎйҳіе№¶дёҚдәҡдәҺеҚғйҮҢиҺәе•јз»ҝжҳ зәўзҡ„жұҹеҚ—гҖӮдёҚеҮәзңҒдёӢжұҹеҚ—пјҢжІіеҚ—еҸӘжӯӨдёҖ家гҖӮ

гҖҖгҖҖж—©еңЁжё…жң«ж°‘еҲқпјҢзҫҺгҖҒиӢұгҖҒж—ҘгҖҒдҝ„гҖҒжі•зӯү23дёӘеӣҪ家дәүзӣёеңЁйёЎе…¬еұұзӣ–иө·дәҶеҲ«еў…жҙӢжҲҝгҖӮ

гҖҖгҖҖеҘҪеұұеҘҪж°ҙеҘҪйЈҺжҷҜпјҢж—¶иҮід»Ҡж—ҘпјҢдҝЎйҳійёЎе…¬еұұд»ҚжҳҜдёӯеӣҪеӣӣеӨ§йҒҝжҡ‘иғңең°д№ӢдёҖгҖӮ  йёЎе…¬еұұйЈҺжҷҜ

гҖҖгҖҖжҜ”дәәзңјжӣҙе°–пјҢиҢ¶ж ‘ж—©еңЁеҚғзҷҫе№ҙеүҚе°ұзӣҜдёҠдәҶдҝЎйҳізҡ„дҪҺеұұдёҳйҷөгҖҒжўҜз”°гҖҒдә‘йӣҫгҖҒж№ҝж¶ҰгҖҒжІіжөҒе’Ңжё…жҙҒзҡ„з©әж°”гҖӮ

гҖҖгҖҖдҝЎйҳіе•Ҙж—¶еҖҷй•ҝеҮәзҡ„第дёҖжЈөжҜӣ尖已然дёҚеҸҜйқ пјҢдҪҶиҮіе°‘еңЁе”җжңқйҷҶзҫҪж’°еҶҷгҖҠиҢ¶з»ҸгҖӢж—¶пјҢдҝЎйҳіжҜӣе°–е·Із»ҸдҪңдёәвҖңж·®еҚ—иҢ¶вҖқпјҢеҲ—дёәиҙЎе“ҒгҖӮеҢ—е®Ӣж—¶пјҢиӢҸдёңеқЎеҜ№дҝЎйҳіиҢ¶иөһиӘүдёҚз»қпјҡвҖңж·®еҚ—иҢ¶дҝЎйҳіз¬¬дёҖгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖдҝЎйҳіжҜӣе°–жҳҜдҝЎйҳіиҢ¶зұ»дёӯзҡ„дҪјдҪјиҖ…гҖӮеҸ¶зүҮз»ҶгҖҒеңҶгҖҒе…үгҖҒзӣҙпјҢжҚҸеҮ зүҮдёўе…Ҙж°ҙдёӯпјҢиҢ¶еҸ¶еңЁж°ҙдёӯдёҠдёӢзҝ»йЈһпјҢиң·зј©зҡ„еҸ¶еӯҗжёҗжёҗиҲ’еұ•пјҢжё…жҫҲзҡ„ж°ҙеҸҳжҲҗйҖҸдә®зҡ„й»„з»ҝиүІпјҢжқҜеҸЈйЈҳеҮәеҮ зј•йҶҮжө“зҡ„иҢ¶йҰҷгҖӮ

гҖҖгҖҖдҝЎйҳіеҲ°еә•жҳҜеҚ—жҳҜеҢ—пјҹдҝЎйҳідәәиҜҙдёҚжё…пјҢжҲ–и®ёеҶҚиҝҮеҮ еҚҒе№ҙд№ҹжҗһдёҚжё…еҜ№жІіеҚ—дёҺж№–еҢ—зҡ„ж„ҹжғ…е“ӘдёӘжӣҙеӨҚжқӮгҖӮ

гҖҖгҖҖдҪҶйҘӯеҗҺзҡ„дёҖжқҜжҜӣе°–пјҢдәәз”ҹе°ұеңҶж»ЎдәҶпјҢеҢ—еӣҪжұҹеҚ—пјҢжұҹеҚ—еҢ—еӣҪпјҢжҳҜеҚ—жҳҜеҢ—пјҢз®Ўд»–еҳҺеӯҗпјҹ

гҖҖгҖҖпјҲеӣҫзүҮжқҘжәҗдәҺзҪ‘з»ңпјүжқҘжәҗпјҡиұ«и®°

|  |Archiver|е°Ҹй»‘еұӢ|дҝЎйҳізҪ‘

( иұ«ICPеӨҮ11020369еҸ·-2 )

|Archiver|е°Ҹй»‘еұӢ|дҝЎйҳізҪ‘

( иұ«ICPеӨҮ11020369еҸ·-2 )

иҝқжі•дёҚиүҜдҝЎжҒҜдёҫжҠҘдёӯеҝғ

жІіеҚ—зңҒдә’иҒ”зҪ‘иҝқжі•е’ҢдёҚиүҜдҝЎжҒҜдёҫжҠҘдёӯеҝғ

иҝқжі•дёҚиүҜдҝЎжҒҜдёҫжҠҘдёӯеҝғ

жІіеҚ—зңҒдә’иҒ”зҪ‘иҝқжі•е’ҢдёҚиүҜдҝЎжҒҜдёҫжҠҘдёӯеҝғ